Se retorcía de dolor, se apretaba el vientre como si todo en la vida dependiera de aquel momento, de aquella irónica encrucijada.

Estaba seguro de que todo empezó aquella noche en la que se burló del pedo del vecino. Al principio no notó nada, pero después se dio cuenta de que con cada flatulencia suya alguien moría.

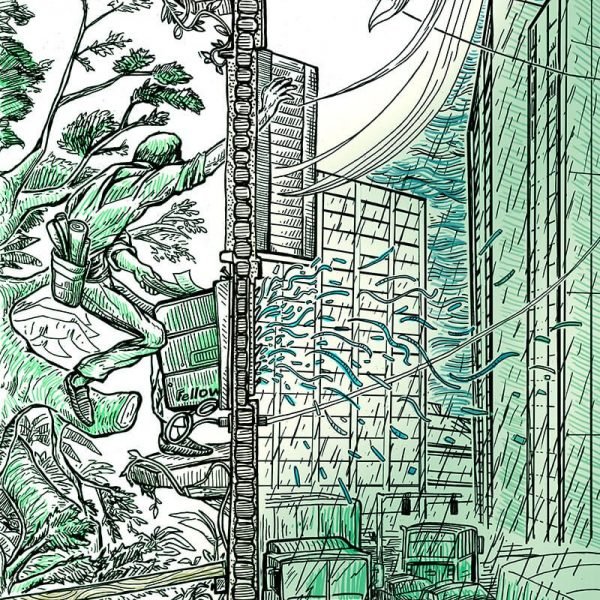

Sucedió que dejó escapar un sonoro pedo que retumbó en la casa, se rió del gusto, prendió la tele y vio cómo el transbordador espacial explotaba en pleno vuelo. Pensó que era una desafortunada coincidencia. Salió a caminar, a despejarse para estar seguro de que no era un efecto real; dejó el elevador perfumado con el almuerzo. Al abrirse la puerta, miró a la portera resbalar mientras trapeaba las escaleras: murió al instante.

Desde entonces procuró no dejar escapar el más ligero gas de entre sus nalgas. Excluyó los chicles, las gaseosas, los cigarros o cualquier cosa que no le permitiera controlar su estómago.

Cuando la casualidad lo imponía, rezaba inmediatamente después del pedo por las almas de sus víctimas.

Hoy pedirá la mano de su novia y el intestino le juega sucio. Se retuerce del dolor, se aprieta el vientre para contener esa diarrea que la vida le presenta en este momento crucial.

No puede más, se sienta en la taza y surge una retahíla sonorísima y pestilente. Al terminar, suena el teléfono: es de casa de su futura esposa. Él sabe que las malas noticias siempre llegan primero.