Se desprendió la boquilla de marfil de los labios y me acarició la solapa del saco con la punta de los dedos. Rozó el fistol de cristal y bajó directamente al pañuelo. Creí que se secaría una lágrima con él por debajo del velo, pero se conformó con sacarlo con lentitud onerosa: lo frotó por su cuello, lo deslizó por debajo de la oreja, el mentón, lo hizo merodear por su seno y le dio una mirada antes de ajustarlo entre los botones de mi camisa. La boquilla volvió a ella y tras una calada desaparecieron sus ojos.

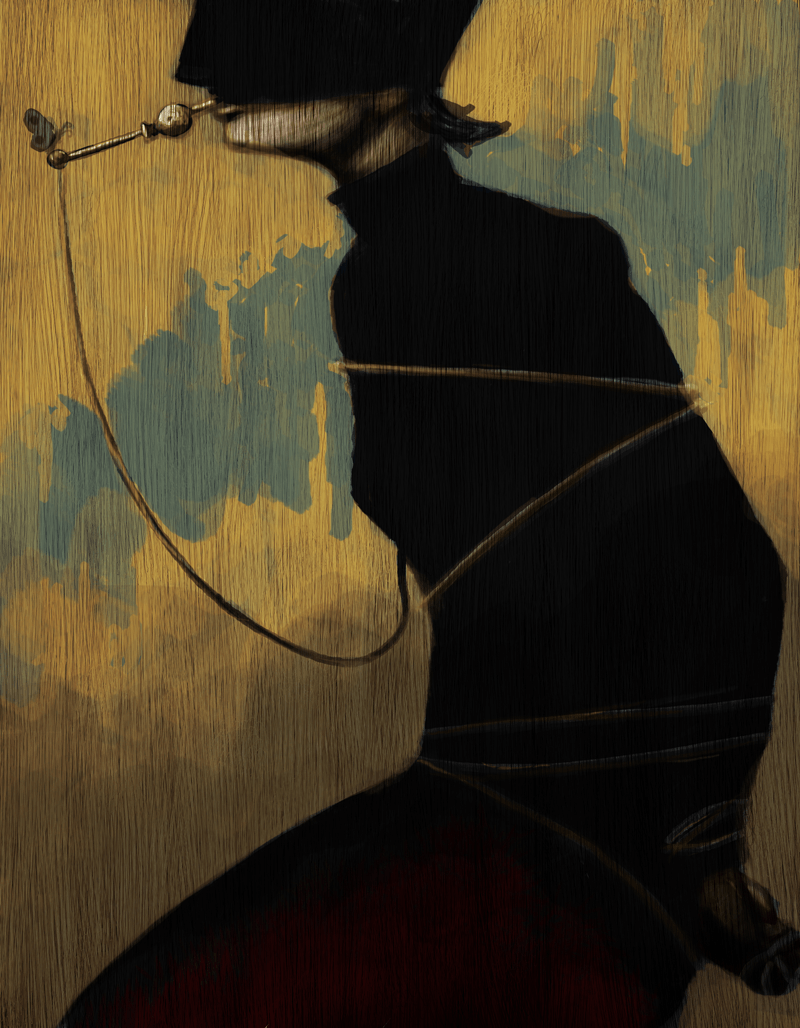

Dio dos pasos atrás y la vi alisarse el frente de la crinolina. El vestido recobró su cuerpo, cayeron de nuevo las volandas, relumbraron las puntas del negro guante. Era un antorcha oscura y crepitante; de sus labios se escurría el humo de su ignición.

Desvió la mirada y tras ella fue todo el rostro. Un invitado, asomado apenas detrás de una maceta, se alisaba también los pantalones. Le dirigió una sonrisa, mordió la boquilla y se alejó de mí antes de que pudiera estirar los brazos.

Otra vez las palabras se me evaporaban en la boca. Otra vez me dejaba deseándola por días.