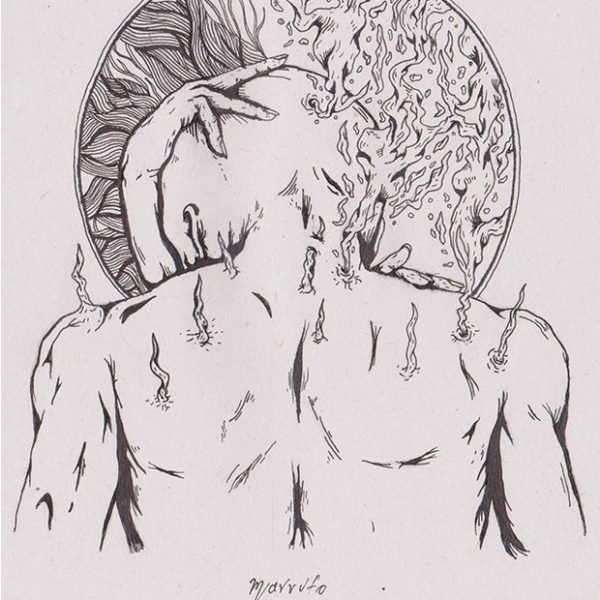

Sin saber a ciencia cierta si la muerte es algo que se lleva dentro, como una bomba de tiempo sumamente caprichosa, o si se trata de un Ser que nos acecha metódicamente desde un lugar imperceptible para nuestros sentidos o si, más bien, es una salida a la que llegamos sin más opciones para la vida que desembocar en ella con el paso de los años, Julien supuso, después de dedicarle mucho tiempo de reflexión al asunto, que la muerte es La Muerte: túnica negra y guadaña inapelable. Argumentó, para sus adentros, que de ser así el hombre tendría de su lado la ventaja del ingenio —no de la justicia ni de la razón—, de su propio ingenio, dándole esto la posibilidad de librarse de ella hasta que la vejez, haciendo de las suyas, mermara la fuerza de su cuerpo y ralentizara el ritmo de sus pasos y fatigara sus latidos, dejando todo a disposición de La Muerte, porque así suele trabajar La Muerte: esperando. Y de este modo, un intento tras otro, su ingenio dio todo cuanto tenía que dar, sin que Julien se sintiera a salvo. Por lo que, ya rendido, se dispuso a cavar su propia tumba, a introducirse en ella. Pero llegado a los rigurosos seis pies de profundidad continuó cavando mecánicamente, esperanzado en que la muerte se le presentara de pronto en su forma más honesta y le ofreciera un trato en consecuencia de su esfuerzo. Nada más absurdo, se dijo, que huir de La Muerte dentro de mi propia tumba, y pensar lo fácil que sería llegar a un acuerdo y no tener que cavar hasta sabrá Dios dónde.