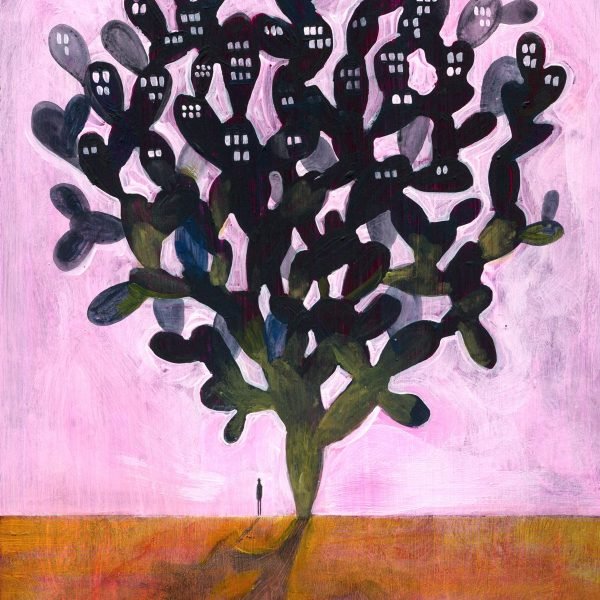

Ese día había bebido mucho. Ese día supe cómo se pone cuando toma: se le ablanda el corazón y no para de hablar. Me veía fijo, como si todo en él estuviera quieto, en calma. Sus manos eran las mismas de siempre. Y el corazón empezó a salirle por la boca y a decir todas esas cosas que no había dicho. Quizá no las había sabido hasta ese día o quizá las supo siempre.

Algo se endulzó entre nosotros y todo lo que estaba roto encontró su camino a repararse.

Al día siguiente dejé una cerveza sobre la mesa, que fuera lo primero que viera al llegar a casa. Funcionó: me dio un beso de buenas noches.

Por varios días seguí dejando un rastro de alcohol que lo llevara del silencio a los besos, de la calle a la caricia, de las dudas a la certeza que se siente al estar por completo en un solo lugar.

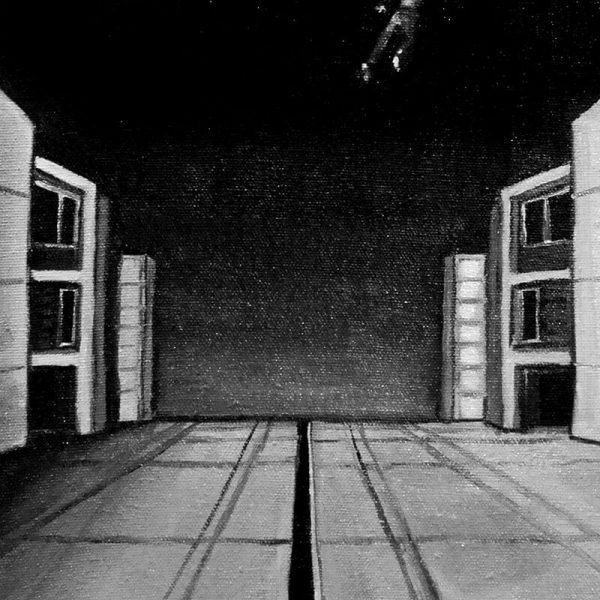

Un par de semanas después hice un camino de vasos pequeñitos con un hielo cada uno y la medida justa de whisky. Empezaban en la puerta de la casa y en línea recta conducían hasta la cama.

Siguió el rastro hasta llegar a mí, y se quedó. Pero los efectos del alcohol pasan y él se va de vuelta a un mundo sobrio, a uno de preocupaciones y pendientes.

Hice rutina de alcohol y comencé a beber con él o antes de que él llegara para estar lista. La cosa con los efectos es que no son iguales entre dos personas, no importa lo mucho o poco que se parezcan. Y me quedé dormida mientras él caminaba por la sala de la casa buscando, sin saber qué buscar. Me quedé dormida y se me acabó el alcohol. La puerta de la sobriedad quedó abierta y me quedé sin alcohol.