Todo empezó cuando cumplí un mes en la clase. Los amigos me decían «hacer yoga te cambia la vida», pero nunca pensé que a ese grado. Mi pierna izquierda y mi brazo derecho se rozaron de una manera muy extraña ese día. Fue tan reconfortante que aguanté la posición todo lo que pude y cuando, extenuado, quise relajarme, mis extremidades me forzaron a seguir ahí, como un buda sin ninguna calma en el rostro. ¡Ah, el alarde de agilidad que hacían ese brazo y esa pierna! Todavía inflé mi ego diciendo a cada uno de los de la clase «Namasté», mientras seguía secando el sudor de mi pecho y de mi frente. Sí, soy así de flexible, pensé. Jamás imaginé lo que me esperaba.

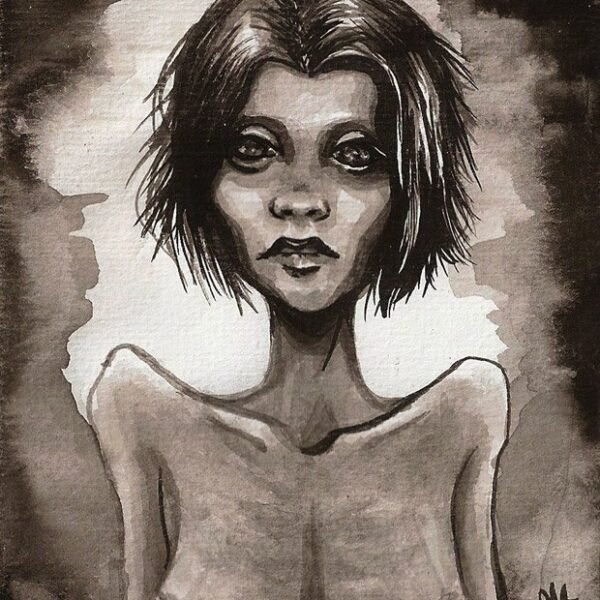

Esa noche un temblor me recorrió la pierna y dando tumbos contra el colchón se abalanzó hacia el brazo. La otra se interpuso porque la rodilla quería ir desesperadamente con ese hueso de la cadera que se me salta cuando estoy acostado de lado. La oreja derecha comenzó a saltar, -la muy voyerista quería enterarse de todo-, mientras que el dedo gordo derecho celaba a su talón que, coqueto, se deslizaba por una de las nalgas. De pronto, cada parte de mi cuerpo era una boca que buscaba besar a otra boca; se perseguían unas a otras hasta encontrar alguna saliva o algún sonido de cuerpo besado. Todo mi yo terminó hecho nudo en ese romance campal de extremidades. Y abandonado tras esa orgía, enredado de mí mismo, logré pensar, una vez más: sí, soy así de flexible.