Como todas las reuniones que nada importan para la humanidad no avanzan, se sacó el móvil de su bata de médico, se lo llevó al oído y se levantó de repente sin decir nada, ni miró a ninguno de los asistentes, ni se disculpó, ni le importó que la Doctora Semi Gorda que estaba hablando se callara un momento y lo mirara interrogante y arrogante; ágilmente rodeó a la auxiliar, sorteó a su jefe y alcanzó la puerta en menos de dos segundos. Apenas la cerró a sus espaldas, escuchó aliviado que la reunión seguía, soporífera y anodina, en su ausencia.

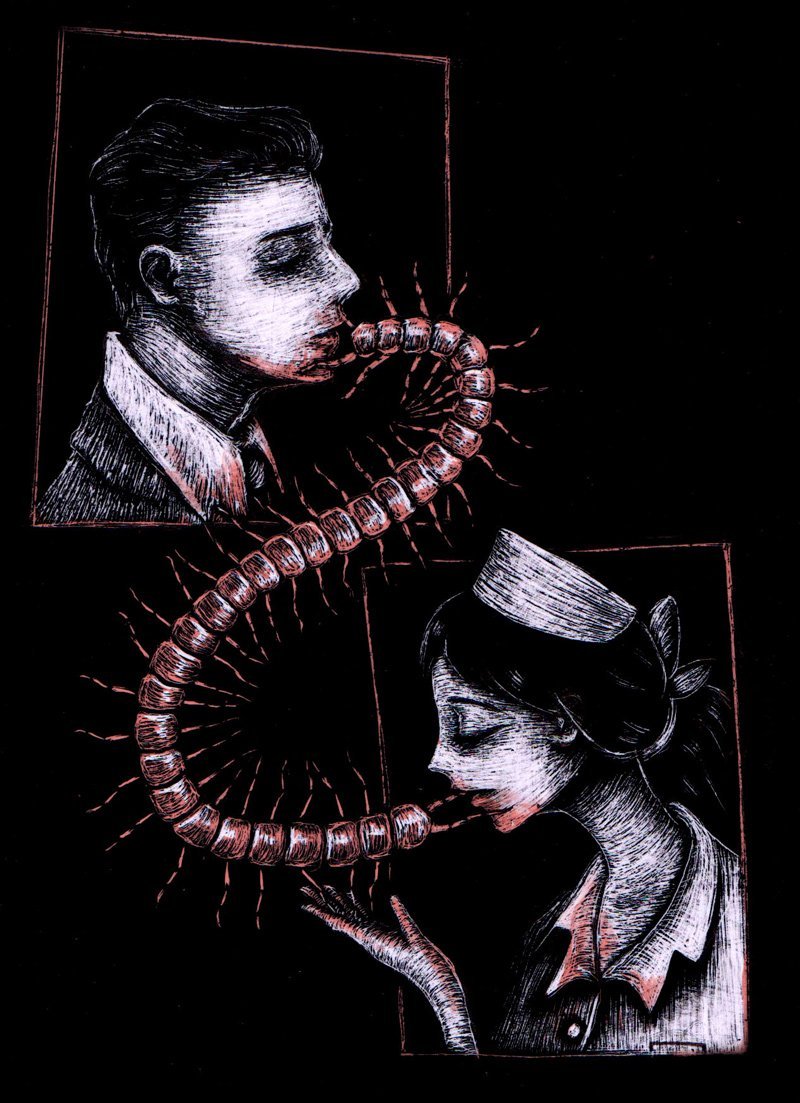

La ansiedad hacía que su teléfono cosquilleara contra su pierna como un insecto, como si un ciempiés grande y duro quisiera escapar de su bolsillo, trepar por su estómago de princesa árabe y morderla en el cuello para desangrarla por la yugular y luego colarse por ahí y comerse aún tibias sus neuronas de enfermera principiante en el Hospital departamental. Era el destino llamando.

El doctor de 62 trotó ágil como un jaguar a través del pasillo, las enfermeras y las camillas sosteniendo el reconfortante aparato contra su cara, mientras atravesaba el ala B, el tibio pitito en la oreja lo iba relajando, lo sedaba y lo hacía volar hacia el ala C, hacia la voz con la que engañaba a su esposa desde hacía medio año.

La enfermera Lorena, de 21 años estaba realmente enamorada y le contestó mientras corría, hacia el ala B, hacia su doctor amado, y ella también levitaba, ella también se reconfortaba porque llevaba en una camilla a la esposa del Doctor con un infarto fulminante, tan fulminante como la sonrisa de ambos cuando se encontraron en la mitad del hospital, en la mitad de la dicha, en el centro mismo del placer.