Abofeteó con su mirada a todos los que estaban sentados y con sus tetas le sumó una gota más de desesperación a las encorvadas espaldas y a los tragos baratos de miércoles en la tarde.

El bar la recibió como un muerto recibe una noticia: párpados medios, ojos vidriosos, musgo en el tacto, un poco de necrosis y nada de asombro. Ella no se desanimó, penetró como ganzúa en costillar desprevenido, atravesó aquella ambigüedad tan olorosa a sobaco orinado y se dirigió hasta la parte de atrás del diminuto local mientras sacaba la vieja pistola.

Era perfecto.

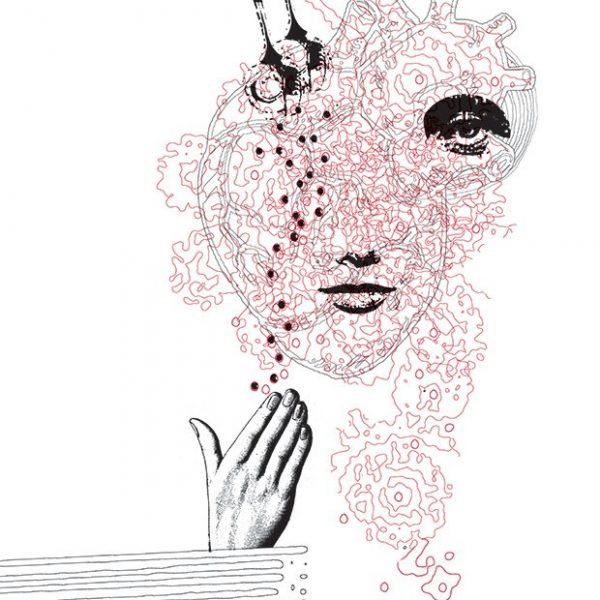

En una maniobra ostentosa intentó subirse a la mesa de un salto, girar pistola en mano y gritarles en full slowmotion a los siete miserables clientes que había allí que se fueran bajando de cualquier artefacto de valor que portaran. Intentó, porque lo que ellos siempre recordarían entre tragos de amistad es que una tarde entró una joven hermosa que corrió hasta la mesa dañada del fondo, saltó y se disparó por accidente en la cabeza cuando el mueble se terminó de romper. Aún recuerdan -y brindan por ese recuerdo- cómo todos quedaron absolutamente salpicados y cómo don Horacio, el dueño, les regaló todo el trago que quisieran mientras esperaban a la policía.