La garganta me pica, ya no quiero hacerlo pero no hay otra forma. Esto de alargar los dedos para alcanzar la úvula me deja exhausta. Pero hay que ser persistente para llamar al vómito, aun cuando la mano se llene de saliva y las comisuras de los labios se extiendan demasiado.

La masa de comida caliente me sube por el esófago; quema cada vez que la obligo a salir.

Odio escuchar como salpica tras caer al retrete y que mis ojos lagrimean por el esfuerzo; aunque reconozco que luego ya no distingo si es por eso o porque en realidad estoy llorando.

Mamá me ha tocado la puerta del baño con insistencia. Le he gritado que estoy bien, que en un momento salgo. Pero ella me está esperando, puedo ver su sombra por el resquicio de la puerta. En cuanto salga olerá mis dedos para verificar que no haya caído en viejas prácticas, pero tengo mis propios trucos para borrar cualquier rastro.

Miro mi reloj.

Llevo quince minutos aquí encerrada con los brazos recargados en el asiento del inodoro.

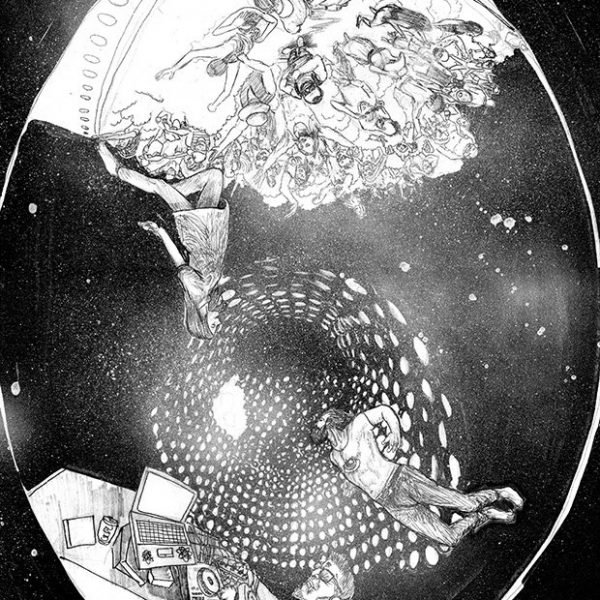

Veo entre los restos de comida el reflejo de mi cara y no siento nada; solo me llega el olor a jugo gástrico. Sé que es insano lo que hago pero no puedo más con esta sensación de querer romper el espejo cada vez que me veo en él.

Este cuerpo es ajeno, quiero hacerle daño.

Cada vez que lo miro deseo despedazarlo para tener uno nuevo.