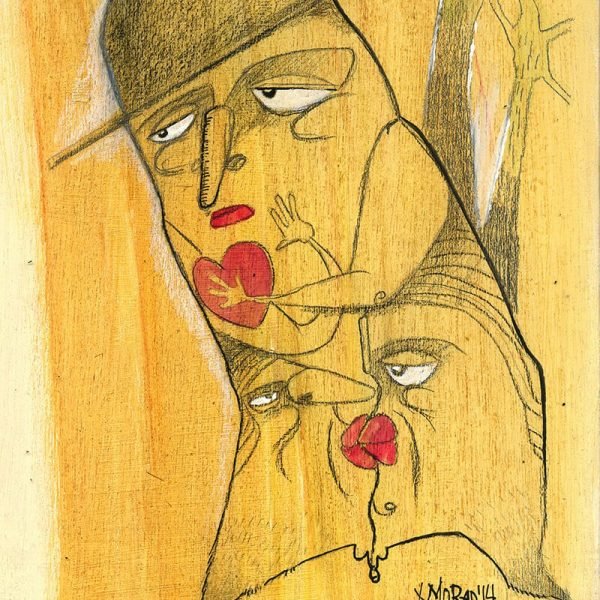

Yo sabía que llegada la mañana tendría que irse. Seguramente tomaría sus cosas y, tal como llegó esta misma noche, cerraría la puerta dejándome aquí.

Fue algo ocasional, no era uno de esos romances especiales; el tipo me gustó como pudo haberme gustado cualquiera. No era guapo ni fornido. Me trató con toda la delicadeza que yo necesitaba y quise conservarlo, quise que se quedara conmigo.

¿Quieres hacer un viaje que nunca se te olvide?, le pregunté y saqué las pastillas del celofán. Se durmió a los pocos minutos.

Tomé el taladro y arriba de la frente clavé la broca. Sonaba parecido a una gran cuerda de guitarra que se raspa a lo largo, sin detenerse.

Luego le inyecté agua caliente con un poco de vinagre, eso bastaría para cocerle la cabeza y dejarlo dispuesto a todos mis caprichos.

Movió los párpados tres horas después, la pierna le temblaba, intentaba mirarme mientras decía cosas en su lengua o quizá en un idioma que nadie entendería. Quiso levantarse pero comenzó a convulsionar.

Salí a tomar un trago al bar de enfrente mientras él dejaba de moverse.

Volví, seguía revolcándose, me masturbé sobre su cuerpo.

Lo amarré para que no pudiera arrastrarse lejos. Ambos sabíamos que al amanecer no podría ir al trabajo y se quedaría conmigo para siempre.