Siempre he encontrado un especial encanto por los amores imposibles; esa atracción suicida al intentar cruzar la línea de la amistad, esa que me hace ir valiente como todo un guerrero que no sabe usar ni un arma, como un soldado que sospecha que la batalla está perdida. Aún así voy y me lanzo contra la muralla que impone el ser amigos, que no permite el reconocimiento de humedades, ni los acercamientos de bocas, ni las noches de sudor compartido.

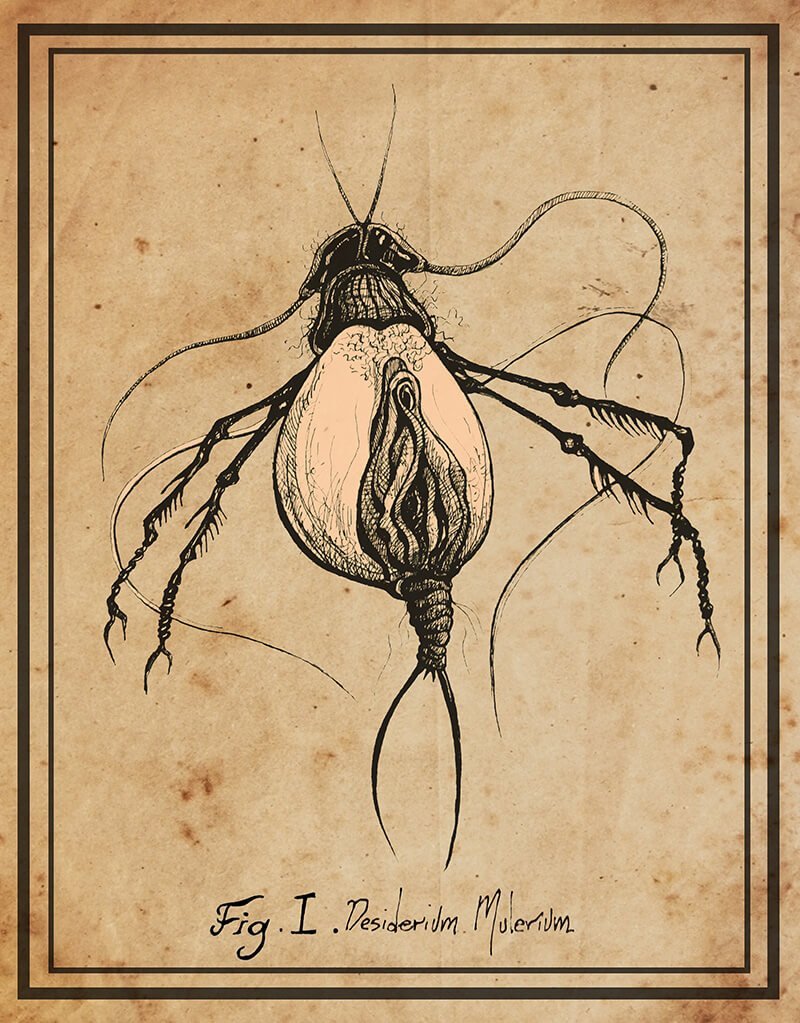

Pero qué importa. Prefiero el romanticismo de los amores imposibles que siempre dejan huella. Son una especie de hipnosis que me hacen sentir como aquel insecto volador atraído por los parabrisas de los autos que atraviesan las carreteras a gran velocidad, o como las mariposas nocturnas que se sienten seducidas por la incandescente luz de la farola y se acercan a ella con una esperanza ciega que habrá de terminar en tragedia. Lo peor es que ni la farola ni los parabrisas se enteran; ellos yacen inmóviles como cazadores involuntarios aniquilando a cuanto ser volador se les acerca. Pero hay otros insectos que deciden morir por gusto propio, en el anonimato, como aquella mosca que agoniza y permanece oculta detrás de la cortina, apenas haciendo uno que otro lastimoso ruido con el último baile de sus alas.

Insectos suicidas que buscan ansiosos el máximo placer al momento de perder la vida. Lo misma frustración mortal que nace de robarle un beso a la amiga que siempre será tu amiga y nada más.