La disco giraba alrededor del rojo intenso de un viejo bombillo. El sopor y el denso vaho de humanidad eran fáciles de ignorar dado el increíble sonido que vertían los parlantes. Salí con mucha gente pero ahora sólo quedábamos ellas dos y yo, o sea que, en cierta forma, estaban a mi cargo.

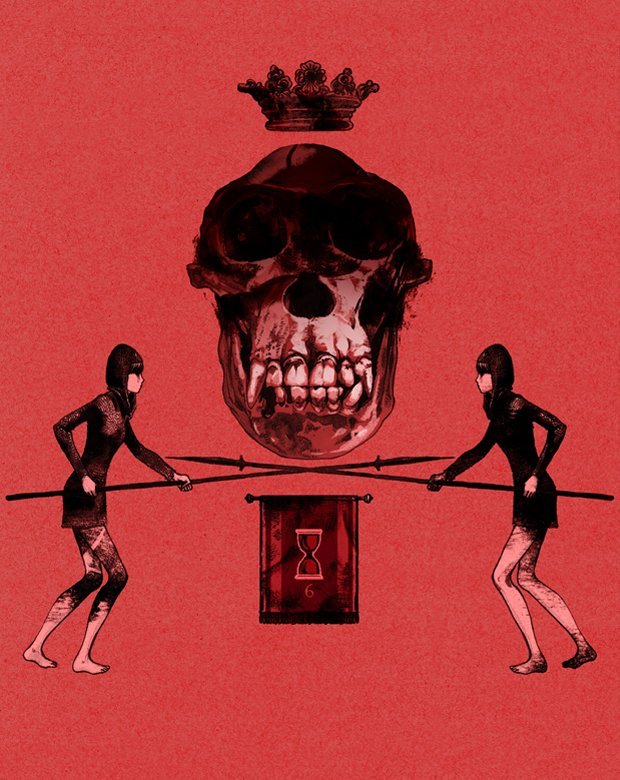

El Tíbiri ponía estruendosa salsa: pura rasquiña y sudor del trópico más criminal y más bajo; bailar y tropezarse, transpirar juntos, sortear brazos desconocidos y, en medio de semejante corporeidad, entender por fin el piano, el piano fiero, el giro agreste, el timbal masturbando los tímpanos sin piedad y el cuerpo de ellas retorciéndose —epilépticas serpientes— transmitiendo en directo, llegando con las trompetas al orgasmo, ¿cómo se llamaban? no me acuerdo bien, pero sostenían la rumba como diosas del Apocalipsis.

Se apoderaron de mí y no me dejaban descansar y pedían más y más aguardiente y sudábamos más y más y lográbamos ciertas soberanías, lográbamos que ciertas partes del cuerpo empezaran a necesitarse más que otras; ellas giraban con atormentada espontaneidad a mi alrededor y me daban latigazos de pelo húmedo y la única forma de hablar era directamente en las orejitas sudadas, mezcladas las rodillas, la cinturita fría de sudor y fue ahí, en medio de una canción de Richie Ray, en la mitad misma de una descarga agudísima de piano y trompetas, donde supe que nos íbamos para la mierda todos juntos porque después de besarnos los tres al mismo tiempo, ellas se dieron cuenta de que no querían compartirme y de que era posible agotar la amistad a punta de botellazos rasguños mordiscos e inevitables hemorragias.