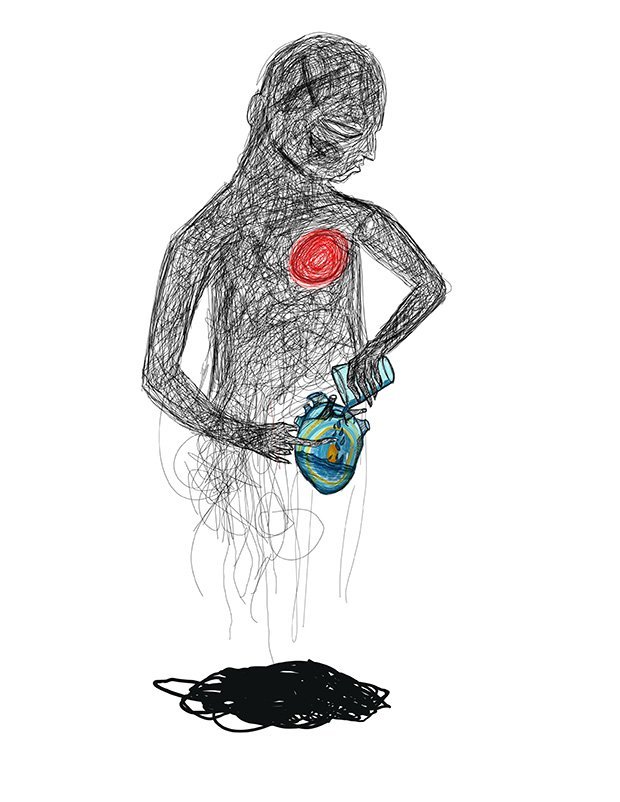

La desesperación me llevó a echarle agua. Pensaba que si las plantas volvían a la vida con un poco de líquido, mi marchito corazón también lo haría.

Intenté por todos los medios que bebiera, que dejara de verse azul. Esperé. Nada sucedió.

De pronto todo mi cuerpo comenzó a desvanecerse y el hoyo que tenía en el pecho me empezó a doler. Faltaba muy poco para dejar de respirar. Una vez más lo regué y mientras las gotas caían por aquel músculo fibroso casi sin vida, imaginaba que no hacía falta tenerlo afuera o adentro mientras siguiera latiendo. Quería sentir tan sólo una ligera contracción.

Me quedé callada, viéndolo y esperando una señal, algo que me indicara que estaba punto de empezar a palpitar de nuevo. Todo parecía inútil y cada vez más sangre me salía de aquel hueco. Las manos entumecidas parecían no poder aguantar por mucho tiempo.

Me encomendé al olvido, a la agonía. La vida no es vida sin un corazón fuerte.

Y es que ya estoy cansada, cansada de sostenerlo, de ver cómo poco a poco deja de ser mío. Por mucho tiempo traté de mantenerlo caliente, pero ya se me acabó la esperanza y ni el agua ni una transfusión lo harán volver a sentir.

Mi corazón, oficialmente, ha dejado de latir.

Tiempo de muerte: 23:19.