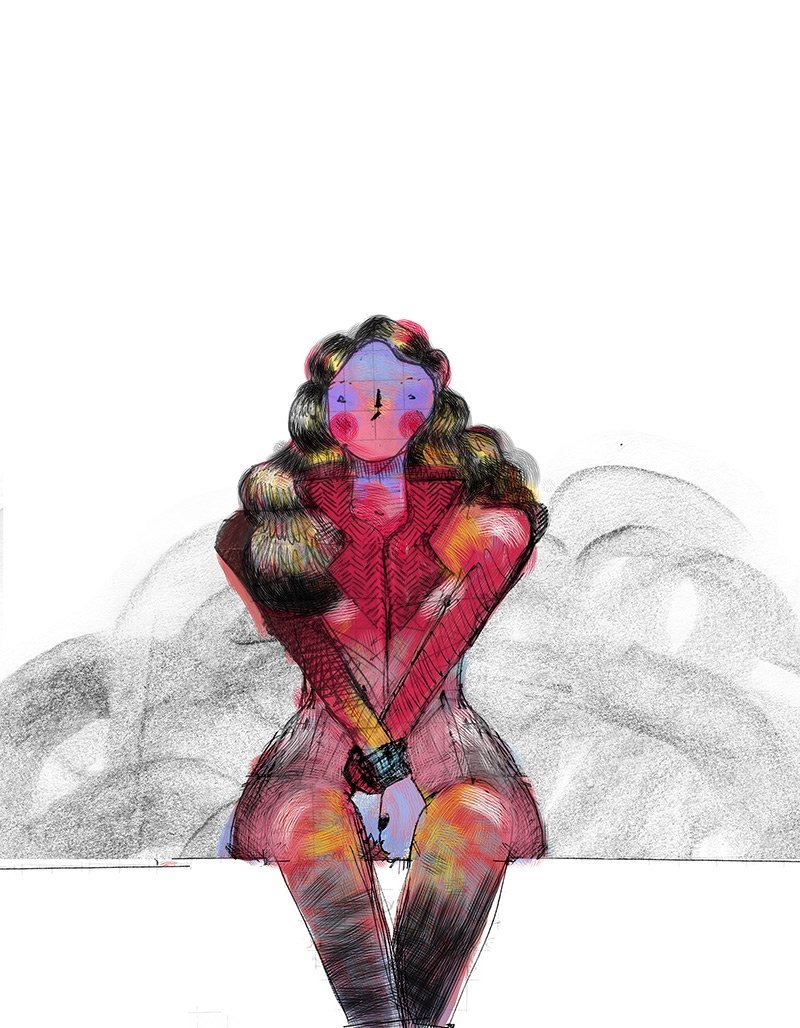

Se sienta ahí en ese lugar cada jueves, cuando el museo está por cerrar. Frente al retrato de Ione Robinson, a las 5:15 pm, una vez por semana.

Piensa que irse a confesar es importante —necesario, de hecho— pero no le gustan los confesionarios: demasiado húmedos, demasiado oscuros y demasiado sin ojos, ¿qué tendría que irle a contar a un hombre escondido en las rendijas de una gran caja de madera con forma de letrina lujosa?

Su lugar de confesión es ahí, en la banca de museo, frente a la cara de Ione Robinson.

Le ve los ojos, tan redondos y abiertos a pinceladas, la piel fina. Sabe que ese rostro le adivina la culpa y la felicidad. Espera un poco a que pase el último visitante de la sala; la mayoría pasa por alto el cuadro, pero ella no: Ione Robinson es la única complicidad que puede lograr exculparla. Tras la espalda del último transeúnte, en un gesto de absoluta timidez, carraspea para aclararse la garganta y soltar —como se libera el tobillo de un grillete— la congoja. Por lo general es una tristeza pasada lo que viene a contarle al rostro pintado al óleo; ¿qué otras tristezas son las que se cuentan si no las pasadas?

Seguido le da un remordimiento grande de no traerle cuentos nuevos, pero jamás estaría dispuesta a mentir para sonar interesante: las penas que se tienen son esas y no otras. Y le habla del mundo que se rompe y se reconstruye día a día, del corazón que le flota en la caja del tórax, de lo mucho que la confunde que le llamen a una parte de su cuerpo «plexo solar», cuando ahí no tienen ningún astro. Le dice, enmarcada desde la banca de museo, el deseo enorme que tiene de subir a la pared y tomarle la cara por las mejillas y besarla.

El rostro de Ione Robinson le contesta con esa pasmosidad de quedársele viendo, en su condición de obra abandonada al público, de cara soltada sobre la pared. La fijeza del marco detiene la profundidad de sus ojos y, quitándole toda culpa, dan las seis de la tarde; la hora de cerrar.