Hoy es una de esa noches en las que particularmente no quiero dormir. Quiero esperarte entre soñolienta y amable después de tu doble jornada en la fábrica.

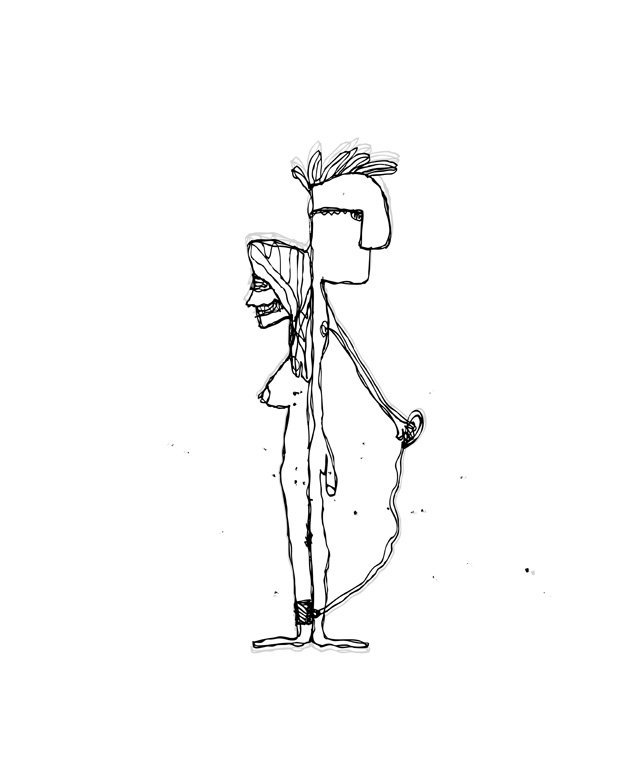

Si alguien me hubiese dicho a los 15 años que terminaría enredándome en las desgastadas sábanas de alguien más o que me importarían un carajo los agujeros de tus calcetines habría reído. Sobra decir que nadie me advirtió de tu dentadura mala o de tus manos tan pequeñas y tibias como las mías.

Por más que espero, la noche en Fayetteville transcurre lenta, pesada. Las horas parecen masticadas lentamente por un gigante, son gomosas e interminables. Un hilo de baba espesa las mece, humedecidas por la maraña de este clima subtropical.

Prendo otro cigarro, sólo lo prendo, sabes que no sé fumar, nunca he aprendido, quiero ver tu cara de enojo al darte cuenta de que me he acabado otra cajetilla y ni siquiera intenté limpiar las cenizas. Qué diría tu madre al respecto, creo que nada; la iglesia metodista la tiene demasiado ocupada.

Tú me lo prometiste. Si me quedaba contigo, si no gritaba ni intentaba escapar, algún día, uno de estos días, me comprarías una casa con vista a las montañas Apalaches o cerca del río Ouachita para que me refresque en tu ausencia. Es por eso que espero, es por eso que te aguardo entre soñolienta y amable.