Me abrazaste con una especie de estrabismo. Lejos de parecerte un tipo aventurero me miraste con cierta duda, inspeccionaste la bolsa de mi pantalón y te diste cuenta de que le sobraban hoyos por donde se escapaban todas mis ilusiones.

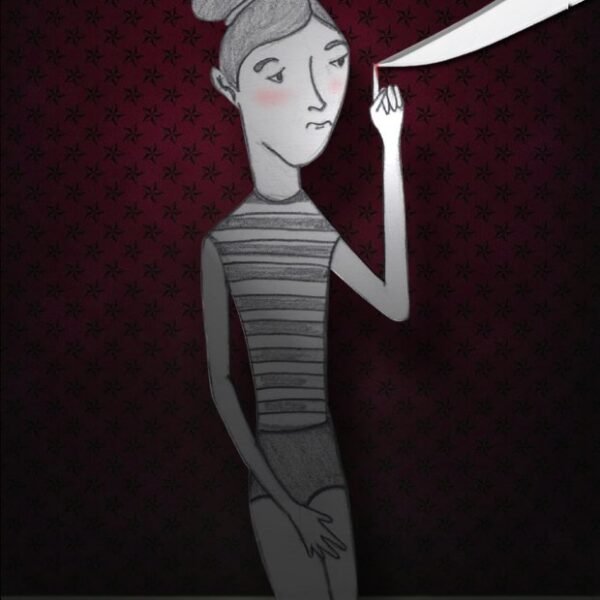

Tocaste mi mano con mucho miedo. En un momento me pareció que estabas a punto de arrepentirte y salir corriendo, pero no había lugar a dónde ir. Aquel espacio estaba cerrado por completo: ni puertas ni ventanas, solamente un foco incandescente que calentaba por las noches mi voz tartamuda.

¿Por qué te tardaste tanto?, me preguntaba a mí mismo cuando te veía llegar. Yo me las arreglaba para no pensar demasiado en esas cosas, prefería morderme las uñas, los dedos, comerme poco a poco la paciencia.

Cuando me venían a visitar me encontraban gritando tu nombre, lo repetía unas doscientas veces como si fuera un mantra sagrado y ahí recobraba la libertad, igual que el peón del ajedrez cuando logra llegar a la octava hilera y recupera a la reina.

De cualquier forma yo seguía reprochándote por tu ausencia, trataba de decirte frases amables pero la nieve se derretía y no dejaba de escurrirme la memoria.

¿Te confieso algo?, muy rara vez me han visto sonreír en este lugar, generalmente lo hago cuando viene el colibrí. ¡Si tan sólo pudiera comérmelo! Pero es el único que me canta en las mañanas, y entonces ¿para qué?

Mañana me voy de viaje, me llevarán al bosque. Dicen que es un bosque blanco mojado de niebla y que ahí duermen los sueños, en la tranquilidad de sus venas y sus hojas secas.