Los recuerdos se me extienden como cicatrices. En mi piel se revela el camino de sus misterios, lo que la mente calla por mantenerse en control. Una casa. Marsstrasse 52, Mundenheim, Ludwigshafen am Rhein, Alemania. Un sótano, un cuarto, una ventana, un comedor, un jardín con avispas entre los adoquines del piso.

Fotos, millones de fotos que la mente toma para no olvidar, para intentar mantener en la tierra lo inasible.

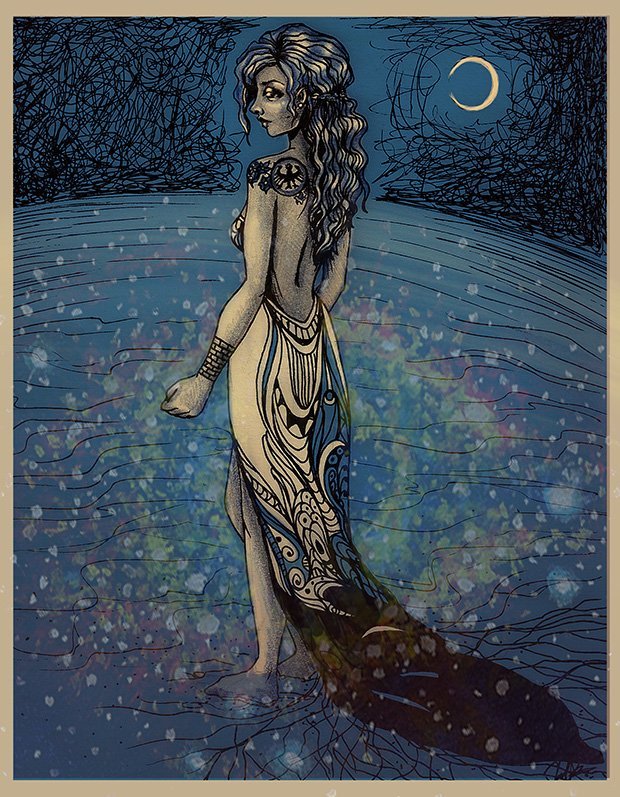

Isolde la inmortal se fue.

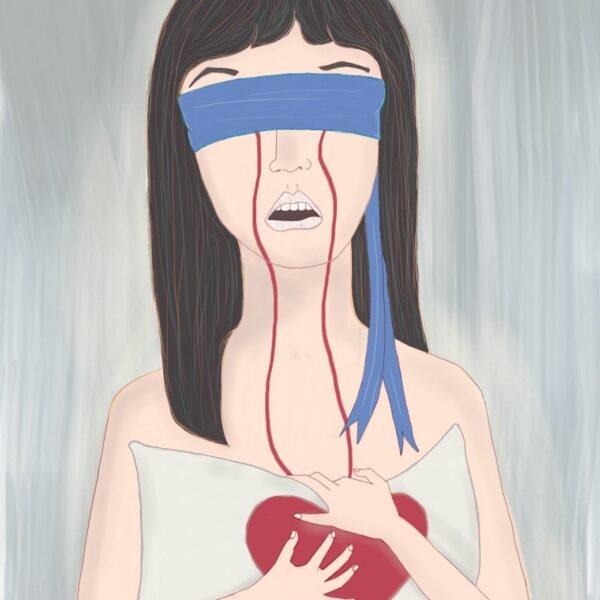

La tierra se le apareció muy terrible años después de sobrevivir una guerra. La banca del bombardeo. El único baño de la colonia. La reconstrucción de 100 años. Se fue con agua en los pulmones, la que se le quedó atorada de tanto aguantarse las ganas de llorar. Cada despedida al final del verano se hacía más dura.

La soledad se fue haciendo insoportable.

La dama fina, heredera de la inmortalidad, hoy está en México buscando un nombre para los que no tienen identidad. Para los que se encuentran eternamente divididos. Con raíces en la antigua Tenochtitlan y otras más cruzando el Atlántico, en una germanía celta, derrotada por el mundo desde que se quemaron a las brujas en la inquisición. La otra Isolde, árbol que se tiene que extender lo suficiente para cruzar el mar.

Hoy busco algo en los mapas residuales del Internet. Una vista de esa casa color mostaza que en la foto está chueca. Una imagen que no representa con dignidad los atardeceres llenos de golondrinas y estrellas fugaces. Busco esa llave secreta al otro lado de la puerta que colgaba con una tuerca.