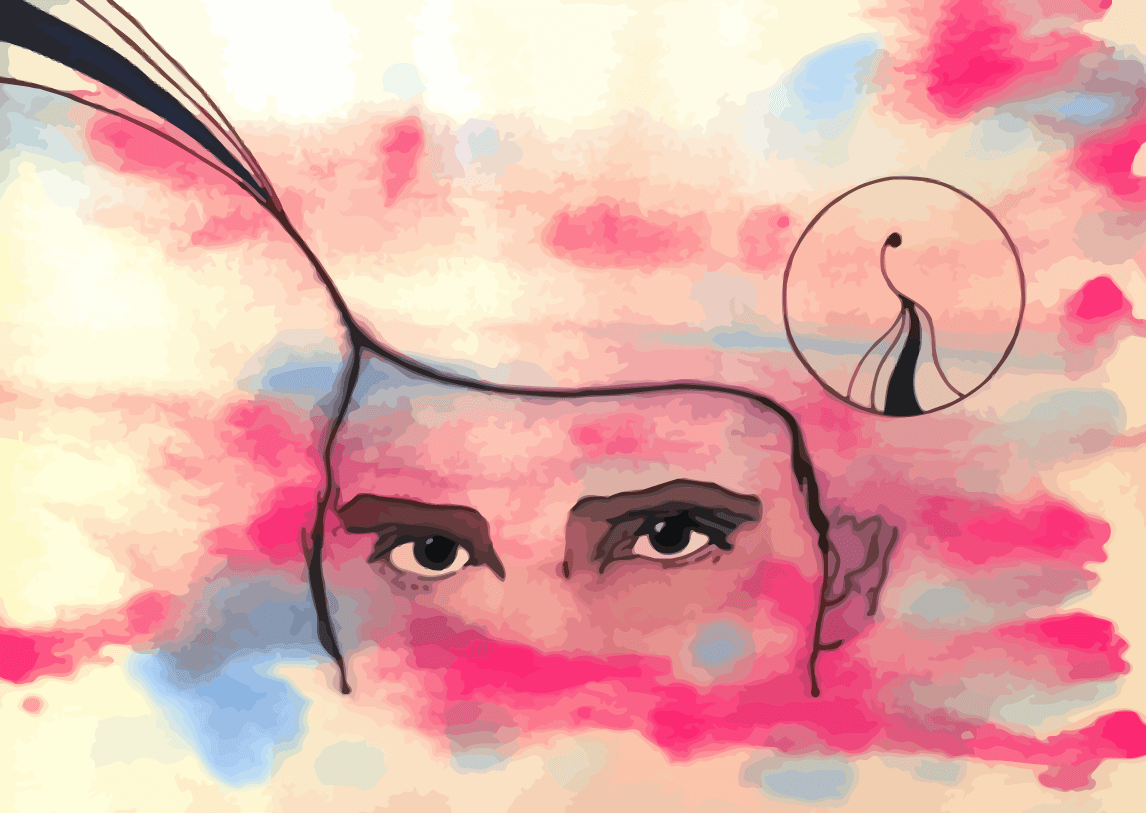

Sucedió después de rasurarse. Utilizó navaja y jabón como todos los días. Cuando pasó la toalla para limpiar los residuos vio aquella línea delgada de sangre, se había cortado y sintió lo que nunca: ganas de cortarse más, hundir aquel filo en la cara y arrancarse un trozo de carne. Soltó la navaja y se echó agua a la cara como para borrar aquella idea.

Al siguiente día la sensación creció, se miraba en el espejo carcomido y sentía unas ganas irremediables de apretar la navaja contra el rostro. El filo era seductor, pero más le gustaba ver su mejilla con esa delgada línea de sangre, las gotas que escurrían hasta perderse en la curva de la barba.

Después la sensación se hizo irresistible, hasta que una mañana en la que llegaba uno de esos dolores del vientre que de pronto tenía, decidió hacerlo. Miró el filo brillante y apretó despacio, firme, sin temblar siquiera; sintió cómo se abría la piel y vio las primeras gotas de sangre rodar por la mejilla, llegar a las comisuras de la boca. Bebió. Aquel sabor ferroso lo invadió todo y el deseo se hizo más grande.

Tomó de nuevo la navaja y la llevó a la pierna, la empuñó con decisión y miró correr de nuevo la sangre. Se llevó el trozo a la nariz y los labios: Hambre, lo que tenía era hambre.