Tú no lo sabes: me quedé con la mano puesta en la perilla de la puerta que cerré al irme de tu casa.

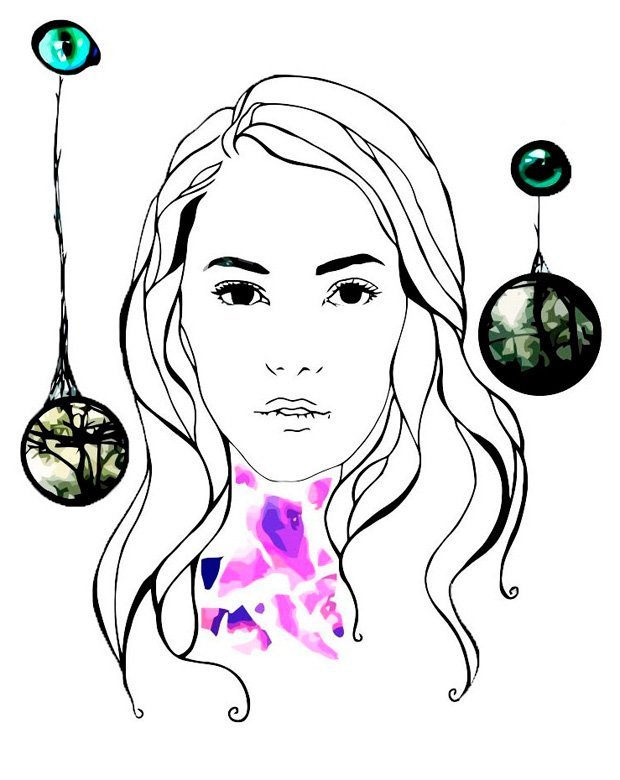

Te quería dejar dormir, irme sin que me vieras. Que los testigos de mi huida fueran tus párpados cerrados. Odio tus pupilas: su dilatación, su fijeza, su humedad, su brillo, su intención. Tus ojos me atraviesan cada que me miras. Quería dejarte.

Me levanto de tu cama, a medio vestir, y camino de puntitas. La puerta se ve tan lejana. Traigo la camisa en las manos cuando volteo a verte. Tú duermes. Te miro. Te mueves. Te miro. No pasa nada más. Nada más que tú respirando sobre la cama, con todos tus pulmones, con toda tu epidermis insuflada de aire. Te llenas y te vacías; es casi imperceptible pero conozco tus rincones, conozco tus esquinas y esos callejones de tu cuerpo los recorro cada vez que entro en ti.

Nunca me voy intacto: tú no lo sabes.