Aún recuerdo la primera vez que nos vimos: venías bajando la escalera, con tu suéter morado y tu collar de bolitas de colores, y lo primero que hiciste fue caminar hacia mí. Fue como si nos conociéramos de hace tiempo, como si supiéramos que a partir de entonces seríamos inseparables.

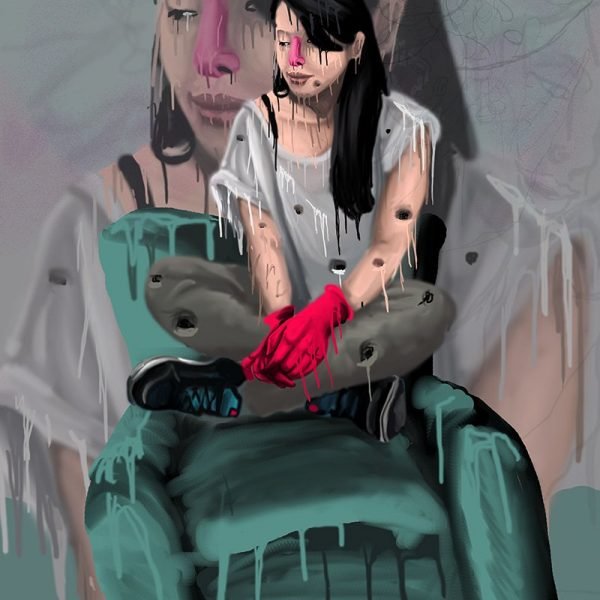

Todo es difícil ahora que te has ido; todo es tan gris, tan triste, tan pálido. Cada vez que te recuerdo pienso que no hice lo suficiente. Me duele haberte dejado en esa jaula de hospital, sabiendo que ya no querías estar ahí, que el dolor te estaba matando y que lo único que querías era regresar a casa conmigo aunque fuera sólo por una noche más. Fue la semana más larga de mi vida.

Ya no pude despedirme, pero nunca hubo un día que no te dijera lo mucho que te quería a pesar de que no pudieras contestarme. Sin embargo sé que sí, que tú también me querías y confiabas en mí sin cuestionar, lo sé porque nunca te negaste a un paseo; aun cuando el cansancio de tus huesos pesaba más que la enfermedad caminaste junto a mí casi hasta el último aliento, siempre feliz.

Así son las reglas. Cumpliste tu corto tiempo en la Tierra y te vas llevándote mis ganas de acariciar, de abrazar, de dar los buenos días; mientras yo me quedo aquí, recordándote, pensando que nunca, jamás, volveré a reírme tanto como cuando estábamos juntas. A partir de ahora los paseos serán aburridos, las galletas insípidas y las gomitas de dulce… ni me gustan. Ya no me preocuparé por llegar a casa temprano para verte porque sé que al abrir la puerta no estarás.

Seguiré durmiendo aferrada a tu sudadera gris, oliendo eso poco que me dejaste, seguiré poniéndole correa al vacío y hablándole a mi cajita de cenizas con la esperanza de que algún día, tal vez, podamos volver a encontrarnos.