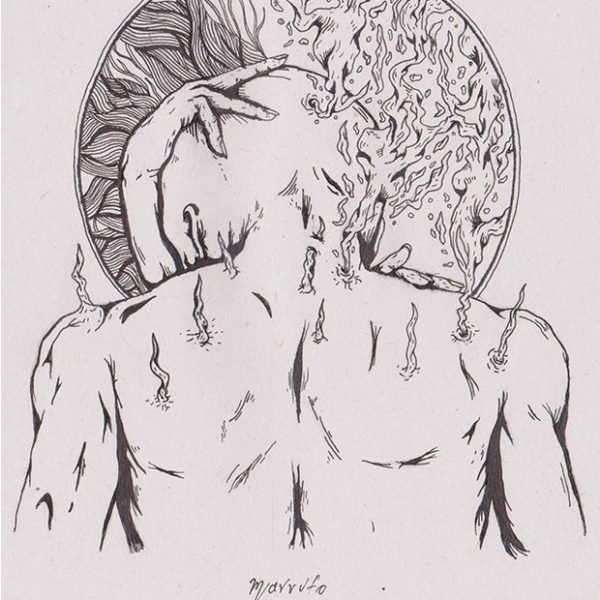

Llegué de noche y el bosque ya no estaba. Sus árboles no eran más que sueños roídos por el tiempo, y sus ramas extremidades inmóviles plenas de cicatrices necias.

Muchas veces pensé que ese bosque era un invento que yo mismo me había fabricado, que no respiraba por sí solo y que en momentos se asfixiaba entre neblinas, caricias perversas sin vida.

Un trasplante de posibilidades me hizo calcular que, a medida que pasaran los minutos, en los árboles florecerían cráneos llenos de huecos, humedades que no iban a ser de la madrugada sus bemoles y que, a diferencia de otros ayeres, las cruces del destino se clavarían con el vacío de los recuerdos.

Todavía puedo sentir el último aliento de aquellos que nunca se atrevieron a decir nada, cadáveres bajo esa tempestad que abruma con su frío y cubre el campo de algoritmos que violentan las últimas vulgaridades malintencionadas del invierno.