El abuelo de mi abuelo hablaba mucho de cómo su abuelo hablaba muy orgulloso del suyo porque aquel señor, según la anécdota, había logrado erigir un edificio que atravesaba las nubes de tan alto, y de tan bien ubicado que estaba uno podía mirar los mares que rodeaban el continente a Este y a Oeste, los bosques interminables al Norte y las montañas nevadas al Sur. Eran otros tiempos.

—Muy lento, pero lo levantó con sus propias manos… —decía mi abuelo igual de orgulloso, siempre que decidía contarnos de aquel señor y su hazaña.

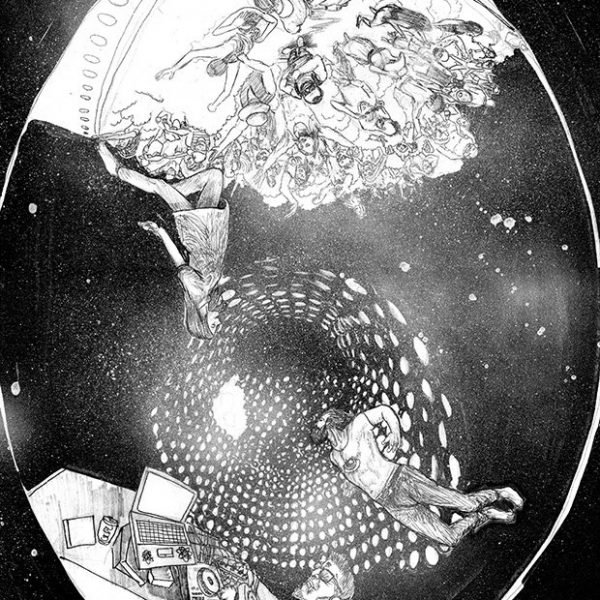

Subía material para construir y no bajaba por otra carga hasta que terminaba con cada uno de los pisos —nos contaba— así que, conforme avanzaba la obra, más tiempo le costaba. El recorrido que en un principio era de unas horas, hacia el final le tomaba semanas. Hasta que un día, como era de esperarse, puso el último clavo, o colocó la última teja del techo, o puso un florero en la mesa de aquella habitación, o sea como fuere pero terminó. Entonces pudo darse un tiempo para mirar por la ventana y, para su sorpresa, percatarse de un horizonte extensísimo, ligeramente curvo. Sin capacidad alguna para el dibujo ni la pintura, pasó sus últimos días en tierra hablando ansiosamente de esa hermosa vista a sus hijos y a los hijos de estos, como si hubiera dejado escapar el mayor logro de su tiempo a causa de una torpeza.

Mi abuelo cree que ese edificio sigue de pie en algún lugar, aunque le he explicado ya que ninguna construcción puede ser tan alta pues sería incapaz de cargar su propio peso. Él se obstina y mira por la ventana, despotricando contra las imposibilidades.