Andrea es esa clase de mujer que no conoce la fatiga, apenas termina su encuentro con Diego corre a casa de Daniel para instalarse en la cama donde le rinde homenaje a todas las mujeres del mundo. Daniel la ha visto llorar, reír, gritar, rezar, rogar, gemir, dar órdenes, recitar poemas y cuanta cosa pueda uno imaginarse.

La última vez llegó vestida de blanco con un peinado de salón que empezaba a perder la forma, Daniel no quiso preguntarle nada, le daba igual que ella hubiera llegado vestida de monja o de soldado. Él sólo deseaba una cosa: poder exprimir cada una de esas gotas de placer que almacenaba en frascos dos o tres veces por semana.

Eso de recolectar las gotas no era tarea fácil, había que llevar un ritmo muy preciso, ajustar horarios de tal forma que coincidiera la puesta de sol con los primeros brotes de humedad, y entonces era necesario esperar, esperar, esperar…

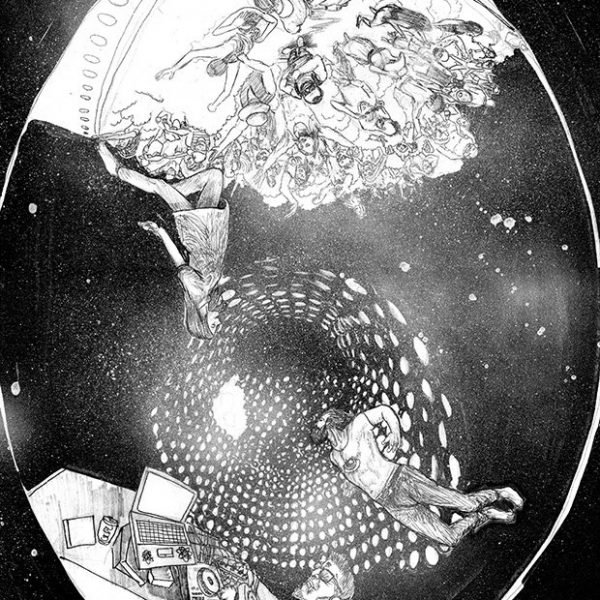

Al ocultarse el sol todo pasaba. Había ocasiones en que los gatos maullaban y los árboles sacudían sus ramas con tanta fuerza que las ventanas de la casa se cimbraban. Esa tarde no fue la excepción, pero ésta sería la última noche juntos, y él no lo sabía. En algún momento las palpitaciones de Andrea se convirtieron en el prólogo de pequeños espasmos que le daban un brillo especial a la línea de su vulva… Poco o a poco aquel manantial comenzó a escurrirse por los muslos de Andrea y se fue acumulando en los frascos que Daniel reservaría para las largas noches de soledad y desvelos que le esperaban por el resto de su vida.