Desde aquella última vez que me dejó con los labios estirados, como quien estira la mano esperando un saludo, no nos habíamos visto. Yo a veces me la imaginaba, o sea, a veces siempre, porque al primer amor no se le olvida. Fuimos novios a los quince años. A los quince, ella sabia, sabía besar; a los quince, ella sabia, sabía soñar; a los quince, ella sabia, sabía abrazar; a los quince, sabía sabia su saliva. Seis años pasaron sin vernos y ahora, a mis veintiuno, sin buscarla me la vuelvo a encontrar. Todo en ella sigue igual. Los pelos necios de siempre, las uñas mordidas, los dedos pellejudos, los gestos característicos en su eterno rostro, la pinta tan de Lily Allen de su indumentaria, sus gustos musicales, sus tres comidas, su letra, sus líneas viejas en la planta de los pies, sus vicios, traumas, costumbres, quejas y hasta la forma en que dice hola, siguen siendo iguales. No sentí nada al verla, ni gusto, ni pena, ni tristeza. Sé que siempre la voy a querer, sé que siempre va a haber algo entre nosotros, sé que no vamos a terminar juntos porque así no va nuestro cuento, sé que es feliz porque lo noto, sé que sólo me cuesta trabajo seguir adelante en estos instantes donde por alguna casualidad me la vuelvo a encontrar, sé todo esto porque sólo con verla la vuelvo a conocer, y sé que no aceptará nunca ni mi solicitud ni mi amistad.

Adan Brontis

Soñador. Escritor con los ojos abiertos. Mirada en la espalda. Aprendió a vivir las calles, los buenos tacos y el sudor de las mujeres. México es un puñal clavado en su espalda.

Tic tac

Cuando eres pequeño, quieres crecer Tic tac Cuando eres mayor, te arrepientes de hacerlo Tic tac Ya de grande tu vida va muy…

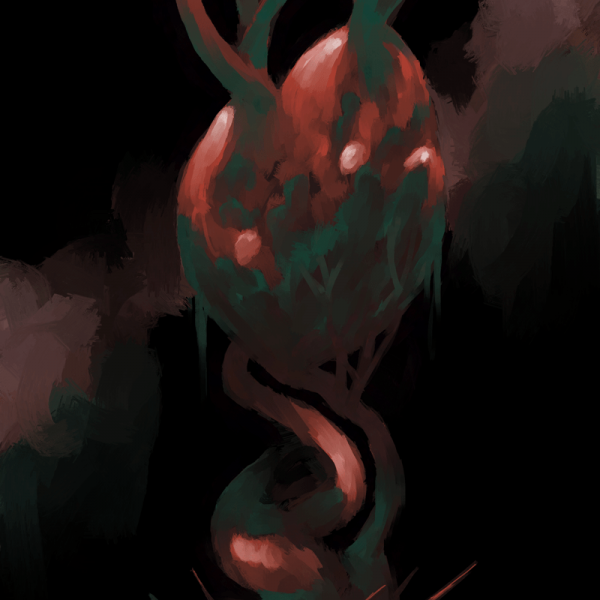

El Cardenal

Como el humo sueña deshacerse el cardenal como un corazón en un puño y escaparse de la jaula