—Dame la mano.

Le dio la mano. Avanzaron treinta pasos más, cuando despidió al criado.

—Regrese, Eleazar. No entre al pueblo: pronto estaré de vuelta.

Y el criado se fue. Sin preguntar nada se fue. Siguieron monte arriba, abriéndose camino entre los abrojos. Ya las rodillas les sangraban cuando se detuvieron en un claro, entre matorrales revueltos y árboles secos.

El viejo arrastraba la mirada ansiosa, buscando los tenues movimientos que delataran al menos una liebre. El cuero curtido al sol dejaba asomar, como ramas abiertas, las clavículas profundas y las venas macilentas. En las comisuras de los labios se apelmazaba una espuma densa que no percibía, o prefería ignorar. Y las mechas crespas de bajo la barba y el cuello se arremolinaban enhiestas.

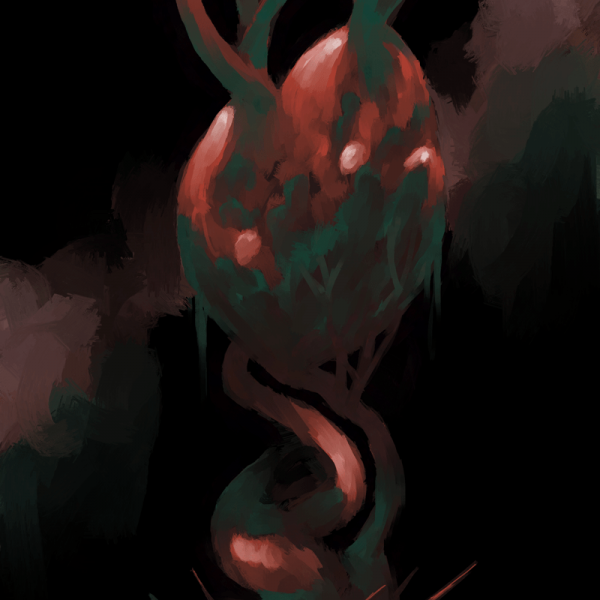

El muchachito, acuclillado, había cavado en la tierra magra, y ya empezaba a cubrir un atadijo de flores silvestres, cardos y ajenjo cuando la daga cruzó rauda por el cuello, más rauda que el suspiro que intentaba escurrirse por entre los labios. El borbotón estalló contra las manos abiertas del niño, que intentaban aprisionar la sangre dentro de la garganta.

Se desplomó el cuerpo; sus ojos abiertos, clavados en los de su padre, le decían: “Nunca dudé de ti”.

—Heme aquí —imploró el viejo, mirando a la cima.

Pero nadie respondió.

—¡Heme aquí! —vociferó. —Dijiste que por él se llamaría mi simiente, ¡y velo yacer ahí!

Pero nadie respondió.