Creo que debí haber muerto hace años, cuando mi muerte hubiera resultado mínima, insignificante, vacía, silenciosa, anónima, olvidable.

Debí haber muerto cuando todavía nadie se había alimentado de mis pechos.

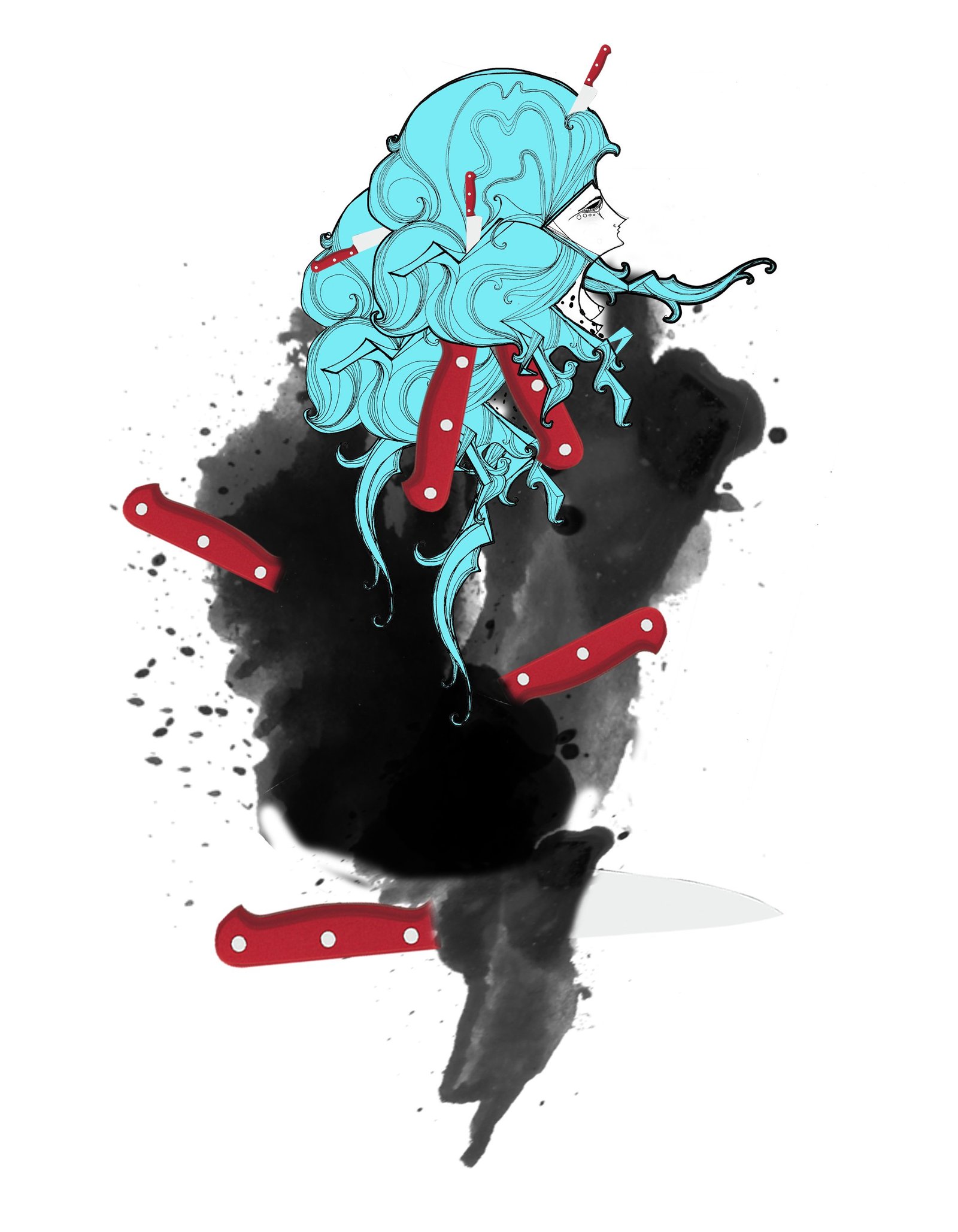

Lo sabía. Sabía que cada titubeo con la navaja me volvería eterna, que cada despertar agónico le dejaría libre el camino a la existencia.

Debí morir antes, cuando todavía no existían para mí los otros, los testigos, cuando no había más manos que mis manos, más uñas que mis uñas.

Y es que fui cobarde, quise morir mil veces y mil veces desperté preguntándome qué se necesitaba para perderle el miedo a la libertad.

Toda la vida he querido matarme como única forma de hilar mi propia piel y mi propia luz.

Ha sido triste andar el camino, ese camino que creí elegir cuando en realidad me fue impuesto, curiosamente impuesto en cada paso que pude haber evitado con tan sólo morir o no nacer.