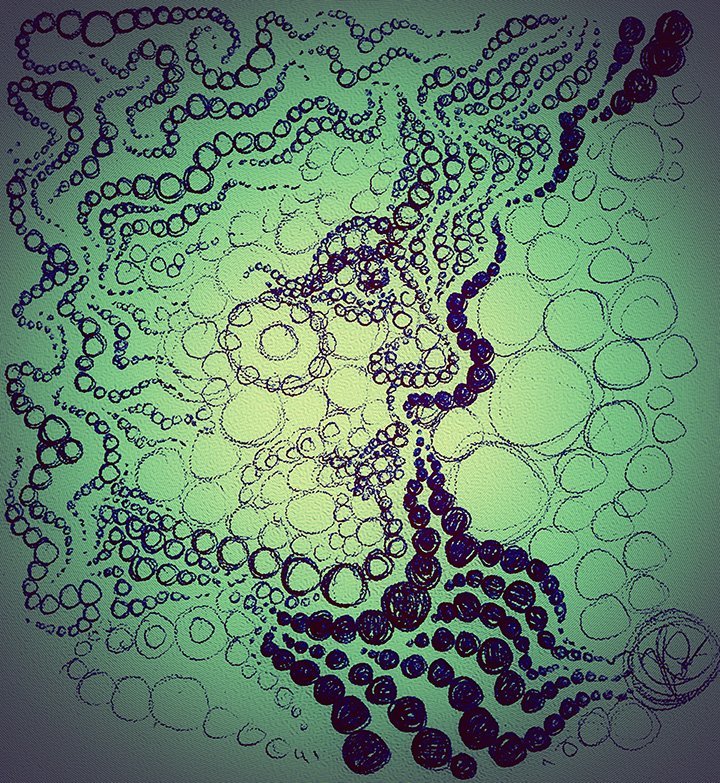

Aun sin querer te recuerdo. Tu imagen asalta mi memoria en los momentos menos pensados: en el primer café de la mañana tu rostro se aparece de repente en las burbujas que van quedando después de agitarlo; o cuando salgo a correr y bebo de mi agua, ahí está tu sonrisa en el fondo de la botella, burlándose de mi pésima condición física.

En las tardes de lluvia es inevitable pensar en ti. Se me ha hecho costumbre buscar tu mirada en las gotas que se van quedando en el cristal, busco en las nubes alguna señal que me diga que estás arriba, observándome, vigilándome, cuidándome.

Lo que más duele es no haber tenido el tiempo de despedirme, todo sucedió en apenas un parpadeo. Cuando sonó el teléfono sabía que era para avisarme que te habías marchado, que habías partido a ese lugar sin nombre y sin punto fijo en el mapa, a ese lugar donde no te podía seguir para pedirte perdón por todas las estupideces hechas en tu enfermedad. El sonido del timbre me cortó la respiración y las lágrimas que durante meses había contenido brotaron de repente nublando la realidad.

Hay huecos en la memoria, hoyos que la culpa va cavando para no acrecentar el dolor ni la pena, para no hacer más grande tu ausencia. Pero sé que aunque no lo acepte o no lo quiera ver, algo de ti sigue aquí: lo veo en el café, en la lluvia, o incluso en la espuma del mar. Esas pequeñas gotas están rellenas de algo más que aire, están rellenas de ti y de la promesa de algún día, lejos de aquí, volver a verte.