Magnus era un flaco apéndice de la irrelevancia, un vagabundo de las neuronas muertas, un fan del enema espiritual y un azuzador de lombrices: no era más que un hambriento perro negro que a sus cuarenta y tantos se sacudía por las calles arropado en una débil camiseta negra y un improbable bluyín, de calle en calle, de nena en nena, de bar en bar, le daba siempre dos vueltas a las esquinas antes de doblarlas y era capaz de recordar a cada persona con la que se había cruzado en la vida; presentía los accidentes automovilísticos, los episodios gastrointestinales y la sordera crónica simplemente al sentirle la voz a alguien. Jamás recordó ningún nombre distinto al propio y vivía de su extraño don.

Era un tipo alto y oloroso, olía un poco a cerveza con miseria, un poco a flor guardada, a esguince solitario pero sobretodo olía a cigarrillo y a temblor de la mano, de la mano gigante en la que tenía una pulsera percudida que tintineaba contra los vasos de whisky que se enviaba con un afán de boxeador antes de subir al ring, uno tras otro, puñetazos dorados de placer y justo después de tragar, de relajar las arrugas, de liberar el peso de los días, te miraba, te miraba fijamente con esos ojazos de viejo bucanero, sanguinolentos, barriales, pletóricos de cicatrices y oscuros destinos, te miraba y decía algo así como «maricón, te va a chocar una moto el 29 de septiembre» o «pasado mañana te va a dar diarrea» para luego, en toda su majestuosa insignificancia exigir una propina que guardaba de inmediato en su turbante.

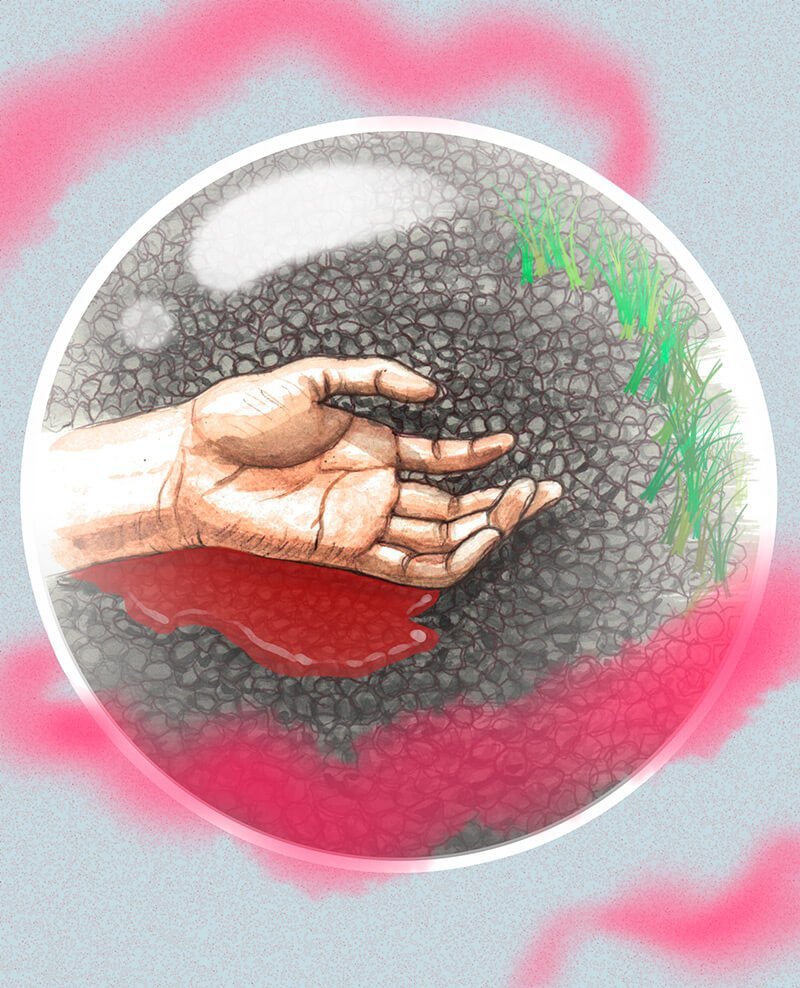

En la poca mueca que revelaba a medias su tupidísimo bigote, en la esquina trasera de la boca, más allá del diente de oro falso y las muelas cansadas, quedó para siempre guardado un grito de sorpresa tragicómica: el terror de descubrir la propia muerte en una ironía que te jugó la puerca vida, ironía épica que le latía en la cabeza mientras miraba su propia sangre rodando entre las llantas por el pavimento y su cuerpo se relajaba soltando sonoros trompetazos anales.